三官寨——守住彝族扯勒部落的最后文明!

三官寨,彝語(yǔ)叫“協(xié)闊迪”,春秋、戰(zhàn)國(guó)、秦時(shí)屬古夜郎國(guó)(其時(shí)土著民族為古濮人、羿人,依附于古夜郎國(guó))。漢武帝建元六年(公元前135年)“開(kāi)西南夷”,以夜郎為主體,分巴割蜀置犍為郡。漢武帝元鼎六年(公元111年)分犍為郡隸屬牂牁郡。漢桓帝建和、靈帝光和年間(公元147年--178年),恒部(始祖為穆阿臥——彝族六祖之一)第十九世哦海德赫(德赫輝)率部9000強(qiáng)弩渡白水江進(jìn)入赤水河上游兩岸建立扯勒部落,隸屬“柏雅妥洪”。三國(guó)隸巴蜀。隋隸僚國(guó)。唐隸羈縻藺州。宋隸以水西為中心的彝族羅施(氏)鬼國(guó)。元十五年(1278年),朝廷在今敘永、古藺、筠連一帶置西南番安撫司,不久改隸西南番總管府。元二十五年置永寧路,首以“永寧”為建置。惠宗元統(tǒng)元年(1333年),改永寧路為永寧鎮(zhèn)邊元帥軍民宣撫司。

明太祖洪武四年(公元1371年)扯勒奢氏土司歸服朝廷,隸永寧長(zhǎng)官司,洪武八年(公元1375年)升長(zhǎng)官司為宣撫司改隸永寧宣撫司,洪武二十二年(1389年)改屬都指揮使司赤水衛(wèi);天啟元年(1621年),永寧宣撫司奢崇明父子起兵反明,三年廢永寧宣撫司,設(shè)敘永同知,隸四川敘永府。清康熙二十六年(1678年)并赤水、畢節(jié)兩衛(wèi)為畢節(jié)縣,歸大定府管轄;雍正七年(1729年)隸屬畢節(jié)縣平定里十甲,民國(guó)沿用。中華人民共和國(guó)成立后,隸屬畢節(jié)縣龍場(chǎng)營(yíng)區(qū)左泥鄉(xiāng),1992年撤區(qū)并鄉(xiāng)建鎮(zhèn),改隸畢節(jié)市大屯彝族鄉(xiāng),2011年撤地為市后改隸七星關(guān)區(qū)大屯彝族鄉(xiāng)。

三官寨這片土地,遠(yuǎn)古時(shí)期為古濮民、羿民住地,自漢朝時(shí)期德赫輝率部進(jìn)入赤水河上游兩岸建立扯勒部落,就居住有彝族人民。雖經(jīng)許多歷史變遷,但三官寨這片土地一直屬于扯勒部落及其后裔(永寧宣撫使乃至后來(lái)大屯土司及其后世家族)所轄,直到1949年解放。目前,三官寨居住著彝族和漢族兩個(gè)民族,其中彝族占全寨總?cè)丝诘?6.5%。如今的三官寨,仍保留著較傳統(tǒng)民居建筑、服飾裝束、婚喪禮俗、宗教信仰、節(jié)日歌舞等特有的扯勒文化,在日常生活中,三官寨的大多數(shù)漢族同胞也能用彝語(yǔ)進(jìn)行交流。

三官寨寨門(mén)迎賓儀式

寨子里現(xiàn)有完小1所,屬貴州省彝漢雙語(yǔ)教學(xué)示范點(diǎn)。2001年,貴州省文化廳授牌三官寨為“民族文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”;2002年6月,三官寨被列為全省重點(diǎn)保護(hù)與建設(shè)的彝族村寨;2009年,三官寨列為貴州省首批16個(gè)歷史文化名村之一;2017年,貴州省民族宗教委員會(huì)授牌三官寨為“呣哼文化之鄉(xiāng)”。

三官寨慶典場(chǎng)航拍圖

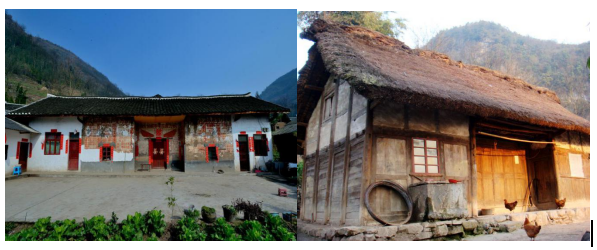

走進(jìn)三官寨,就仿佛走進(jìn)一座彝族民居的博物館。那里的人們講究住地選擇和住房布局,常選擇前有向山后有靠山(或靠巖山、大箐、大樹(shù)),左右有竹為屏障的藏風(fēng)納氣,柴煤水火俱全的“撮箕形”地形為宅基。早期,三官寨的民居建筑,分板壁房(木結(jié)構(gòu))和土墻房(土木結(jié)構(gòu))兩種,多數(shù)蓋麥秸或茅草。民居造型,其結(jié)構(gòu)形式主要有“一顆印”、“一個(gè)進(jìn)出”、“一封書(shū)”、“一正一廂”、“兩個(gè)進(jìn)出”、“三合頭(院)”、“長(zhǎng)五堽(間)”等。房屋的高度視進(jìn)深而定,一般為一丈(約3.3米)至一丈二尺,“進(jìn)深”越大,山墻越高。山墻,通常分為封尖或半封尖兩種。屋面,前短后長(zhǎng),稱(chēng)“虎坐型”。

三官寨民居語(yǔ)錄墻 三官寨民居板壁房

三官寨彝家多為“扯勒”支系,其服飾有傳承性。過(guò)去年代,男性上穿對(duì)襟短衣,外加無(wú)袖短褂,胸前為一組五至七排不等的布結(jié)紐扣,俗稱(chēng)“褡褡”;下著“八幅”大裙褲,俗稱(chēng)“燈籠褲”;中年老人頭帶氈帽,青年人包青、白布頭帕,足履草鞋或自制布鞋。中年女性,上穿領(lǐng)口、袖口、肩臂、胸部鑲成刺有花紋圖案的短衣或鑲滾邊的長(zhǎng)衣,下著三接頭或五接頭的百褶長(zhǎng)裙,或著腳邊鑲有一塊五六寸寬的白底繡花中長(zhǎng)褲,繡花上沿壓瓣線(xiàn)和鐵連花各一道。青年女性,上穿長(zhǎng)衫,長(zhǎng)衫的肩、領(lǐng)、袖均鑲花;下著小腳褲,腰系有前擺的白布圍腰,兩條繡花飄帶分左右在后腰上打結(jié),腳穿布鞋或繡花布耳(草)鞋。老年人包頭巾,穿著的花邊長(zhǎng)衣,自制的布耳(草)鞋,青年人、小孩穿著的對(duì)襟衣服,無(wú)不使你賞心悅目。心靈手巧的彝家人,編制的頭巾、背扇等精美無(wú)比,藤編、竹編工藝也讓人稱(chēng)道不已。他們還能制作出具有民族特色的荷包、煙袋。

三官寨彝族同胞傳統(tǒng)節(jié)日,有“課嘿”、“隆哄打祀”、“姆洪俄”、“剁詩(shī)姐”、“發(fā)哄打梯”等。“課嘿”意為過(guò)新年,時(shí)間與漢族春節(jié)同,新年期間即從除夕到正月十五,除夕傍晚、大年初一清早、正月十五傍晚均要到靈房里獻(xiàn)靈,告慰祖先,請(qǐng)求祖先庇佑。“隆哄打祀”即三月三,是祭典土公土母的日子。“姆洪俄”與端午節(jié)時(shí)日同。“剁詩(shī)姐”,即火把節(jié),于農(nóng)歷六月二十四日,火把節(jié)期間,通常會(huì)舉辦較為隆重的慶祝活動(dòng)。“發(fā)哄打梯”,農(nóng)歷十月初一,即彝族年。

彝族布摩們?cè)谌僬鸢压?jié)活動(dòng)中主持祭山儀式

彝族布摩們?cè)谌僬鸢压?jié)活動(dòng)中主持祭火儀式

三官寨長(zhǎng)桌宴上斗歌現(xiàn)場(chǎng)

三官寨攔路酒

三官寨彝文古籍,內(nèi)容包羅萬(wàn)象,天文、地理、歷史、物始、命理、歷算、宗教、哲學(xué)、倫理、道德都涉及,正如專(zhuān)家所說(shuō):“萬(wàn)卷羊皮書(shū),一部彝族史”。在三官寨傳承的彝文古籍,按用途可分為“唄數(shù)”、“額數(shù)”、“閣數(shù)”三大類(lèi)。目前,三官寨共有彝文典籍100余本,共收集彝文8000余字,有從事婚喪禮俗文化傳承人30余人。

“唄數(shù)”,譯“唄摩”古籍。“唄摩”,是彝族文化的知識(shí)分子。在彝族歷史上的“苴”(君)、“穆”(臣)、“摩”(師)三位一體的土司政權(quán)中,“唄摩”位居第三,承擔(dān)人與神靈的溝通傳播責(zé)任。“唄摩”古籍,又分喪葬祭祀古籍,消災(zāi)、禳解祭祀古籍和常用古籍。喪葬祭祀古籍,有《實(shí)勺以》(實(shí)勺氏喪葬祭祀指路書(shū))、《鄂莫以》(鄂莫氏喪葬祭祀指路書(shū))、《尼能以》(尼能氏喪葬祭祀指路書(shū))、《赫打以》(陣亡將士喪葬祭祀指路書(shū))。每部書(shū)內(nèi)容,除涵蓋給亡靈解除在日常生活、生產(chǎn)勞作中結(jié)下的冤屈、冤仇外,還包括指引亡靈返回祖宗發(fā)祥地——“翁米”的路線(xiàn)。

彝族布摩潘正文在農(nóng)家喪葬活動(dòng)中誦讀經(jīng)書(shū)

“翁米”,是冥府,指路經(jīng)里的地名,多為彝族支系的遷徙路線(xiàn)上的地標(biāo)(高山、河流、古樹(shù)、古井、磐石等)。此外,還有《頭確數(shù)》(法具起源書(shū))、《尺煮數(shù)》(獻(xiàn)晚餐書(shū))、《嗤煮數(shù)》(獻(xiàn)早餐書(shū))、《紙抹滅數(shù)》(獻(xiàn)犧牲書(shū))、《覺(jué)糾宜享數(shù)》(超渡過(guò)岸獻(xiàn)酒書(shū))、《類(lèi)各數(shù)》(招靈書(shū))、《啟奪數(shù)》(獻(xiàn)藥書(shū))、《滅幾數(shù)》(回熟書(shū))、《藺木數(shù)》(分祠書(shū))、《鋪助數(shù)》(招靈<簡(jiǎn)>書(shū))、《享合數(shù)》(超八難書(shū))、《助勺躲嘎數(shù)》(尋呼靈魂書(shū))、《哿木賦數(shù)》(述大嘎回來(lái)書(shū))等。消災(zāi)、禳解類(lèi)祭祀古籍,有《號(hào)徒數(shù)》(驅(qū)邪凈堂書(shū))、《解車(chē)解透數(shù)》(掩兇煞星書(shū))、《省禮數(shù)》(掩棺書(shū))、《米寫(xiě)裸數(shù)》(祭土地神書(shū))、《吉隆裸數(shù)》(慶壇書(shū))、《吉隆迭數(shù)》(分壇神書(shū))等。常用古籍,有《數(shù)寫(xiě)·數(shù)謀》(直譯為“書(shū)公書(shū)母”,實(shí)意為“書(shū)圣”)。《數(shù)寫(xiě)》供算命用,《數(shù)謀》供擇期用。也有人將此兩部書(shū)取名為“玄通大書(shū)”。

非物質(zhì)文化(彝族布摩)傳承人范月

彝族布摩陳明權(quán)在認(rèn)真研讀彝文典籍

三官寨非物質(zhì)文化遺產(chǎn)——《衣角舞》展演

《撒麻舞》,展現(xiàn)了過(guò)去人們開(kāi)荒、撒麻、割麻、洗麻、齊麻、織麻等生產(chǎn)生活場(chǎng)景。

三官寨非物質(zhì)文化遺產(chǎn)——《撒麻舞》展演

呣哼是彝族人的傳統(tǒng)樂(lè)器,三官寨彝家舉辦隆重慶典活動(dòng)或百姓祭祀、喪葬儀式時(shí),至少要請(qǐng)2至4個(gè)呣哼吹師坐堂。吹師在吹奏呣哼時(shí),配樂(lè)師用牛皮竹釘大鼓、鐃跟隨伴奏。呣哼的結(jié)構(gòu)主要由哨子、哨筒、綁線(xiàn)、堵氣盤(pán)、二巔、大巔、指桿、嗩吶盤(pán)8個(gè)部分組成。呣哼的大小通常分大呣哼、中呣哼、小呣哼三類(lèi),大呣哼一般長(zhǎng)50至70厘米,中呣哼一般長(zhǎng)30至40厘米長(zhǎng),小呣哼一般長(zhǎng)20至30厘米。呣哼吹奏時(shí)通常是兩個(gè)人為一組(一對(duì)),其中一個(gè)提上首,另一個(gè)按下首(即合尾音)。根據(jù)呣哼形狀大小兩兩搭配,通常有大對(duì)子、中對(duì)子、大扣小等三種搭配方式。吹師在吹奏呣哼吹奏時(shí)使用循環(huán)換氣,其指法與八孔洞簫相近,但古老的呣哼調(diào)通常沒(méi)有“4”、“7”兩個(gè)音。根據(jù)呣哼曲調(diào)風(fēng)格不同,呣哼調(diào)子大致可分為新譜、草譜、老譜、三合、四路、八扣、唱譜、應(yīng)答譜等,每種類(lèi)型的調(diào)子不可計(jì)數(shù),聽(tīng)三官寨的吹師們說(shuō),他們的呣哼調(diào)可以吹三天三夜不“翻蕎土”。

三官寨非物質(zhì)文化遺產(chǎn)——呣哼吹奏展演

三官寨,是彝族扯勒部落遺留下來(lái)的較古老的村寨,經(jīng)歷了多少歷史的變革與滌蕩,至今仍保留著較古老的傳統(tǒng)習(xí)俗、語(yǔ)言文字、宗教信仰。在發(fā)展中有傳承,在保留中有創(chuàng)新,是我們研究扯勒文明、研究彝族文化的一部百科全書(shū)。

特別聲明:部分文字資料來(lái)源于大屯鄉(xiāng)政府報(bào)告材料,圖片主要由楊昌榮、徐渠提供。

參考資料:

1.《通雍余氏宗譜》;

2.《古藺縣民族志》(1991年11月古藺縣印刷廠(chǎng)印刷);

3.《畢節(jié)縣志》(1996年7月印刷);

4.《敘永縣志》(1998年5月印刷)。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣